储能从业者必读:储能产业链全景解析 - 艾邦储能网

本文全面梳理储能产业链。

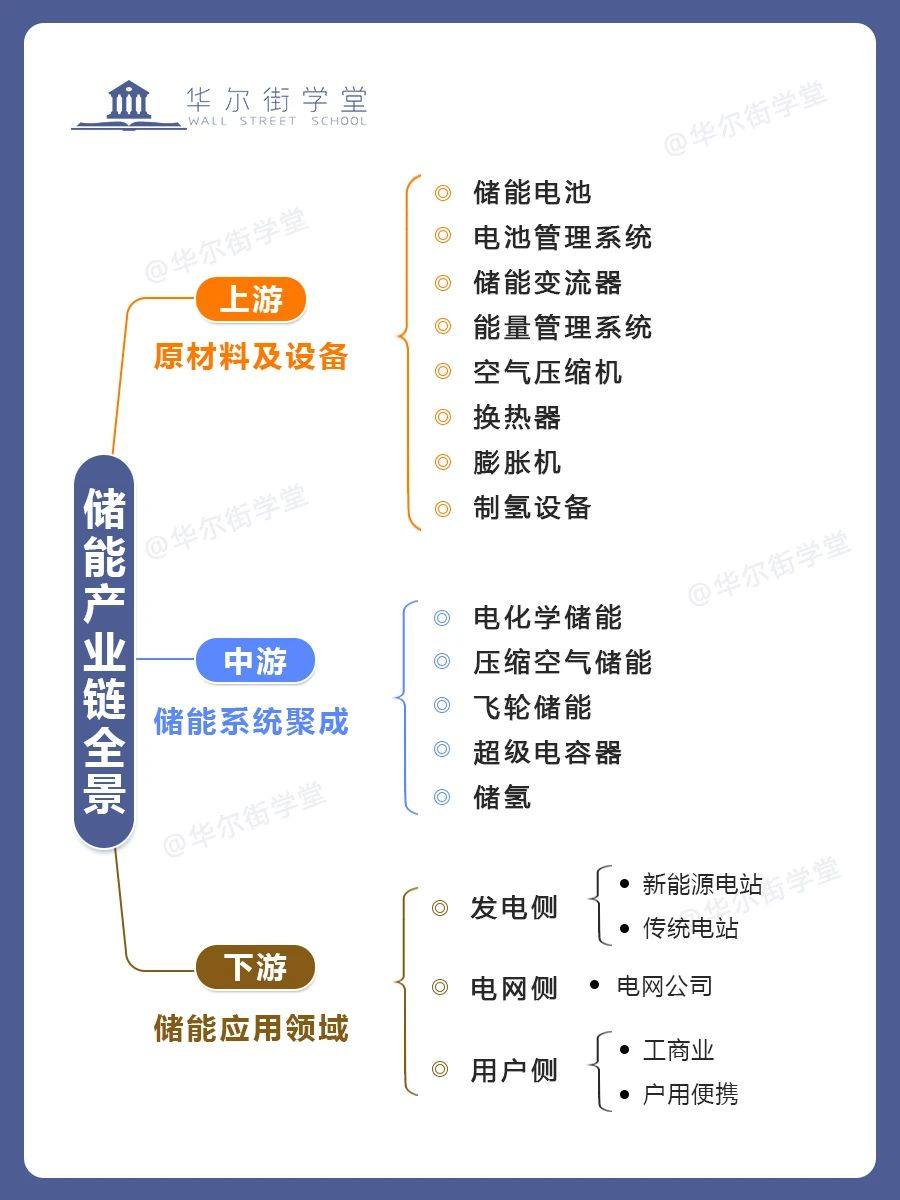

(一)储能产业链全景图

(二)储能行业概述

(二)储能行业概述

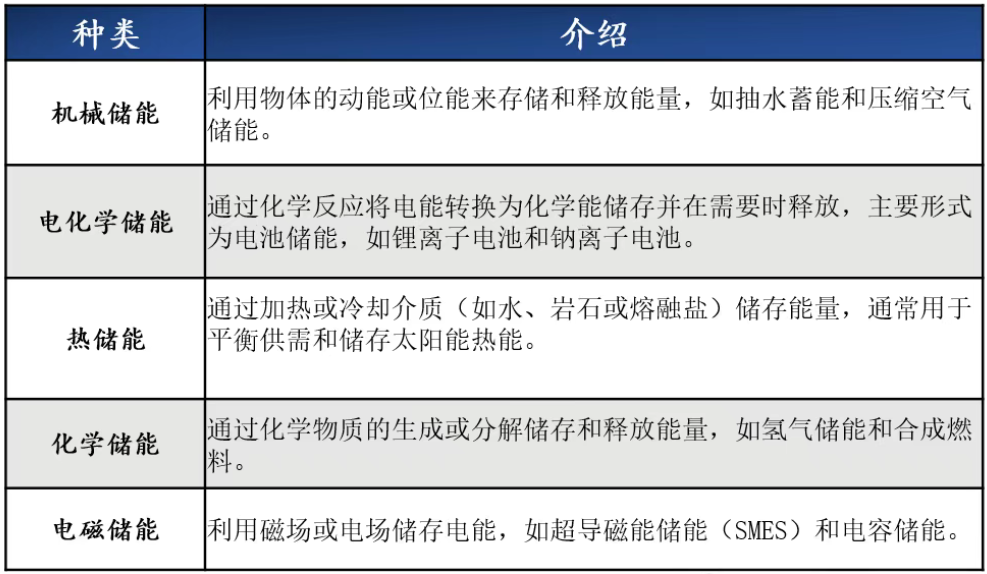

储能产业就像给能源建了个 “仓库”,解决能源存储与调度问题-收集多余电能、余热、氢能等存起来,需要时释放。

存储方式包括电池、超级电容器、储氢系统、热储能设备等,像不同的 “能量容器”,让能源供需更平衡,提升系统灵活性与效率,稳定可再生能源供能。

电化学储能是目前应用最为广泛的新型储能技术之一,利用化学反应来储存和释放电能。

主要包括锂离子电池(固态电池)、钠离子电池、液流电池等。

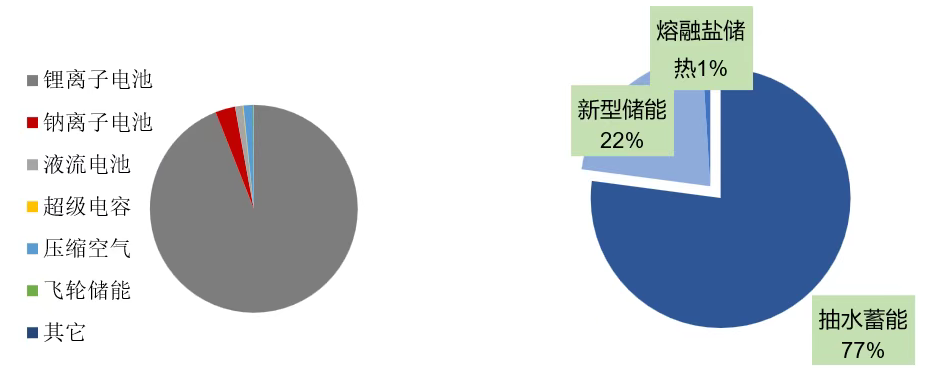

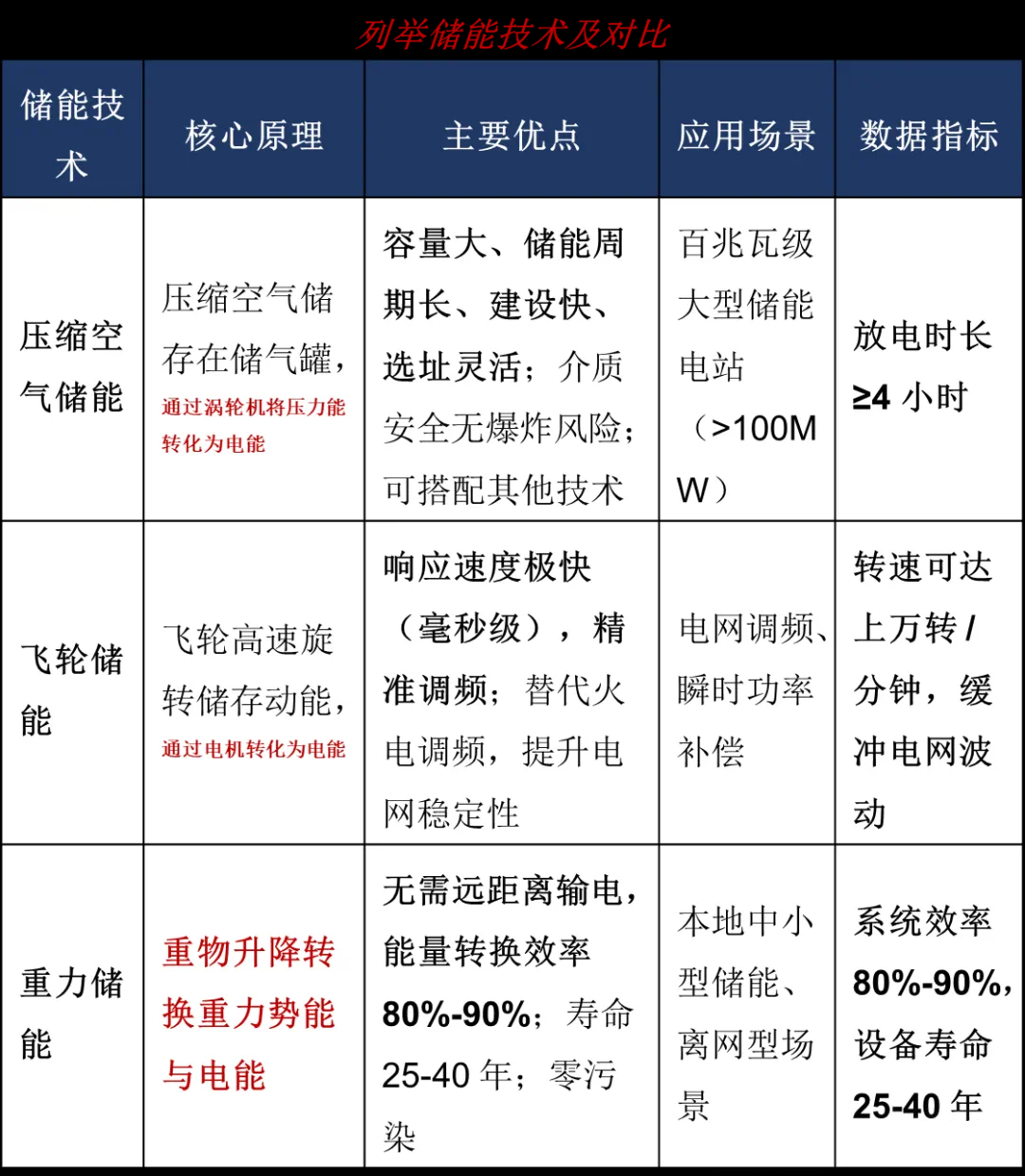

机械储能技术利用机械能来储存和释放电能,包括压缩空气储能和飞轮储能。电磁储能包括超级电容器和超导储能、热储能主要型式有熔盐储能及包括氢储能等。

在新型储能中,锂离子电池(含固态电池)占据绝对主导地位,比重超过90%。从技术发展路线来看,当前新型储能多种技术并进。

(三)储能产业链上游

电化学储能是目前应用最为广泛的新型储能技术之一,利用化学反应来储存和释放电能。

主要包括锂离子电池(固态电池)、钠离子电池、液流电池等。

机械储能技术利用机械能来储存和释放电能,包括压缩空气储能和飞轮储能。电磁储能包括超级电容器和超导储能、热储能主要型式有熔盐储能及包括氢储能等。

在新型储能中,锂离子电池(含固态电池)占据绝对主导地位,比重超过90%。从技术发展路线来看,当前新型储能多种技术并进。

(三)储能产业链上游新型储能产业链上游为储能电池、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、空气压缩机、换热器、膨胀机、制氢等原材料及核心设备供应。

1.锂电池

储能锂电池主要应用于电网储能、家庭储能和工商业储能等领域,需要长时间和大容量的能量储存和释放,可以在短时间内完成充放电过程,满足电网调频、调峰等需求。 消费锂电池主要应用于手机、笔记本电脑等消费电子产品,以及电动自行车、电动工具等小型移动设备。 锂电池作为特殊安规件,资质及生产门槛高。 国产头部厂商宁德时代作为全球领先的储能锂电池供应商,储能电池出货量连续多年全球第一,产品广泛应用于发电侧、电网侧和用户侧等全场景;比亚迪拥有完整的储能产业链,产品覆盖电网储能、工商业储能、家庭储能等应用领域;亿纬锂能在通讯储能、电力储能都有布局;鹏辉能源储能业务主要集中在移动基站、光伏储能项目等领域。 储能锂电池核心环节包括电池组(PACK)、电池管理系统(BMS)、电池材料、储能变流器(PCS)和温控消防等环节。整个锂电池模组中,电芯是最具价值量的关键部件。 电芯:主要作用是储存和释放电能,由嵌锂正极材料(成本占比约为45%)、可嵌锂负极材料(约为12%),配以电解液(7%)和隔膜(约18%)等材料制成。 储能锂电池电芯设计更注重循环寿命和稳定性,通常采用磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等;消费锂电池电芯设计更注重能量密度和轻便性,通常采用钴酸锂(LCO)等。 外壳和封装:由于储能锂电池的体积和重量较大,通常采用钢壳或铝壳封装,以提高电池的散热性能和安全性;消费锂电池通常采用铝塑膜封装即软包电池。 当前内资电芯企业制备能力提升,国产替代成趋势,诸如宁德时代、欣旺达、珠海冠宇、亿纬锂能、派能科技、力神电池、鹏辉能源、国轩高科、比亚迪、海基新能源、南都电源、骆驼股份、天能股份等众多厂商都在该赛道加码布局。 固态电池:被认为是锂电池路线的下一代终极技术。相比液态锂电池,全固态电池使用固态电解质取代传统液态电池中的液态电解质和隔膜,消除因电解液泄漏导致的热失控和爆炸风险,且具有更高的体积能量密度。

储能应用领域来看,固态电池可以通过储存和释放电能,平滑可再生能源的波动,提高电网的稳定性和可靠性;在电力需求高峰时,固态电池可以提供额外的电力;由于具有较高的安全性,固态电池也更适合在家庭储能使用。

固态电池:被认为是锂电池路线的下一代终极技术。相比液态锂电池,全固态电池使用固态电解质取代传统液态电池中的液态电解质和隔膜,消除因电解液泄漏导致的热失控和爆炸风险,且具有更高的体积能量密度。

储能应用领域来看,固态电池可以通过储存和释放电能,平滑可再生能源的波动,提高电网的稳定性和可靠性;在电力需求高峰时,固态电池可以提供额外的电力;由于具有较高的安全性,固态电池也更适合在家庭储能使用。

2.钠离子电池

钠离子电池储能系统在电网侧及电源侧具备更强的竞价优势,并且能够有效提高分布式电源渗透率,提升配电网运行的稳定性和经济性。 大规模储能应用如风力电站、太阳能电站以及家庭储能等,是钠离子电池发挥优势的场景。相比锂离子电池,钠离子电池的正极材料、负极材料和集流体具有成本优势。 当前钠离子电池的初始容量投资在500-700元/kWh,若循环次数在6000周时,钠离子电池储能系统度电成本可实现0.217-0.285元/kWh。

国内钠离子产业化中两类企业备受关注。

一类是以宁德时代为代表的锂电龙头企业,具备规模化起量迅速、上下游客户结构稳定两大在位者优势,有利于其快速抢占钠电市场。

宁德时代于2021年发布第一代钠离子电池,第二代钠离子电池能在零下40℃的极端低温环境中工作,计划于2025年推出,并预计于2027年实现大规模生产。

另一类是以中科海钠为代表的专注于钠离子电池研发的企业,其研发基础雄厚,量产走在世界前列,具备先行开拓市场潜力。中科海钠是国内首家专注于钠离子电池开发与制造的企业,聚集了国际领先的技术开发团队。

此外,国内布局钠电池领域的还包括孚能科技、鹏辉能源、多氟多、欣旺达、国轩高科、众钠能源、钠创新能源、珠海冠宇、华阳股份、传艺科技、维科技术等众多厂商。

国内钠离子产业化中两类企业备受关注。

一类是以宁德时代为代表的锂电龙头企业,具备规模化起量迅速、上下游客户结构稳定两大在位者优势,有利于其快速抢占钠电市场。

宁德时代于2021年发布第一代钠离子电池,第二代钠离子电池能在零下40℃的极端低温环境中工作,计划于2025年推出,并预计于2027年实现大规模生产。

另一类是以中科海钠为代表的专注于钠离子电池研发的企业,其研发基础雄厚,量产走在世界前列,具备先行开拓市场潜力。中科海钠是国内首家专注于钠离子电池开发与制造的企业,聚集了国际领先的技术开发团队。

此外,国内布局钠电池领域的还包括孚能科技、鹏辉能源、多氟多、欣旺达、国轩高科、众钠能源、钠创新能源、珠海冠宇、华阳股份、传艺科技、维科技术等众多厂商。3.全钒液流电池

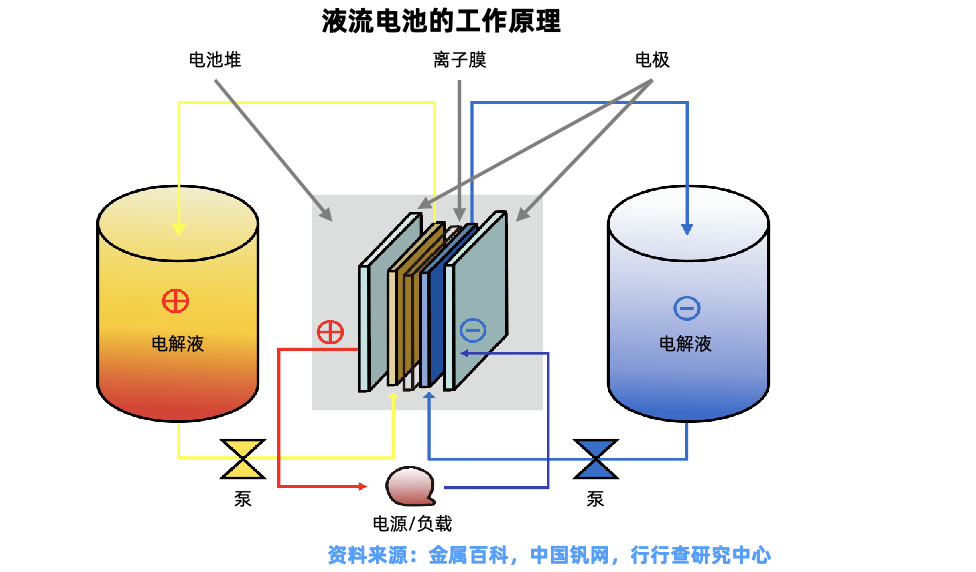

全钒液流电池采用钒作为活性物质的氧化还原电池,电解液呈循环流动液态。过电解液中钒离子的价态变化实现电能的存储和释放,具有极长的循环寿命,可实现15000次以上的充放电,使用年限超过20年。 全钒液流电池容量规模易调节且安全性较高,不过面临能量密度相对较低和材料成本较高的问题。 目前全钒液流电池的初始投资成本约为3000-4000元/KWh,成本是锂电池的两倍左右。后期通过采用合适的商业模式,全钒液流电池初始投资较高的问题有望得到解决。 从产业链环节来看,电解液和电堆是全钒液流电池的核心部件。 电解液的主要原材料为五氧化二钒及硫酸,约占总成本的40%,上游钒的价格变化对电池成本有很大影响。生产厂商包括大连博融、湖南银峰、河钢股份、四川发展兴欣钒能源等。 电堆是全钒液流电池的核心部件之一,由双极板、隔膜、电极等构成,约占总成本的37%,电堆目前多数由钒电池生产企业内部供应,包括大连融科、北京普能、承德新新钒钛储能等。 隔膜目前大部分供应商用的是杜邦公司的Nafion膜,国内东岳集团已研发用于全钒液流电池的质子交换膜,实现国产替代; 山西国润储能通过自主研发的钢带流延法和挤塑法,推出了低成本、高性能的全氟离子交换膜。

4.压缩空气储能

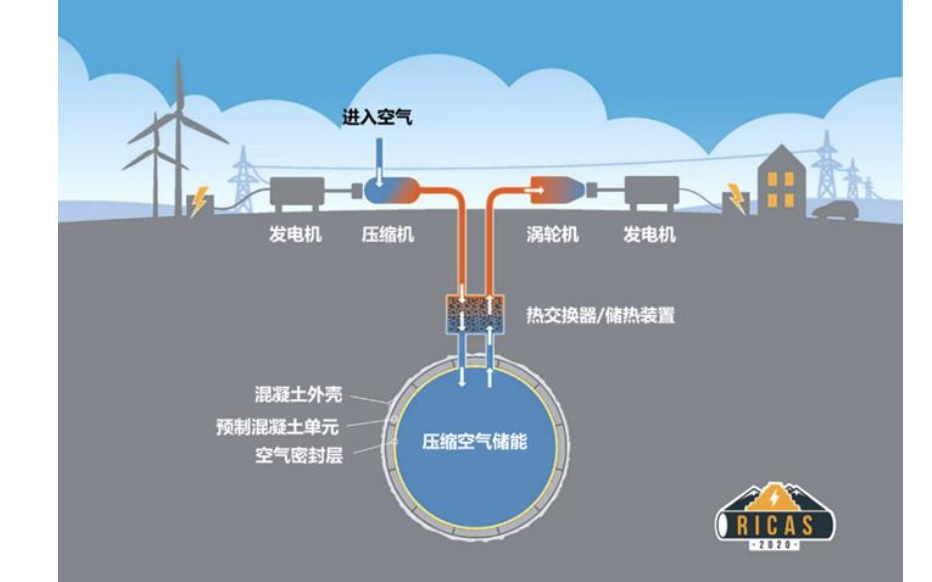

压缩空气储能是机械储能的一种形式。在电网低谷时,可能利用富余的电能,带动压缩机生产高压空气,并将高压空气存入储气室中,电能转化为空气的压力势能。 压缩空气储能系统适合建造大型储能电站(>100MW),放电时长可达4小时以上,适合作为长时储能系统。 压缩空气储能原理图

压缩空气系统初投资成本主要包括系统设备、土地费用和基建等。

系统设备包括压缩机机组、膨胀机机组、蓄热系统(换热器、蓄热器、蓄热介质、管道)、电气及控制设备、储气室等。其中,系统设备是压缩空气储能初投资成本的主要部分。

产业链分为上游设备及盐穴/储气罐、中游项目工程建设、下游电网系统投资运营三部分。

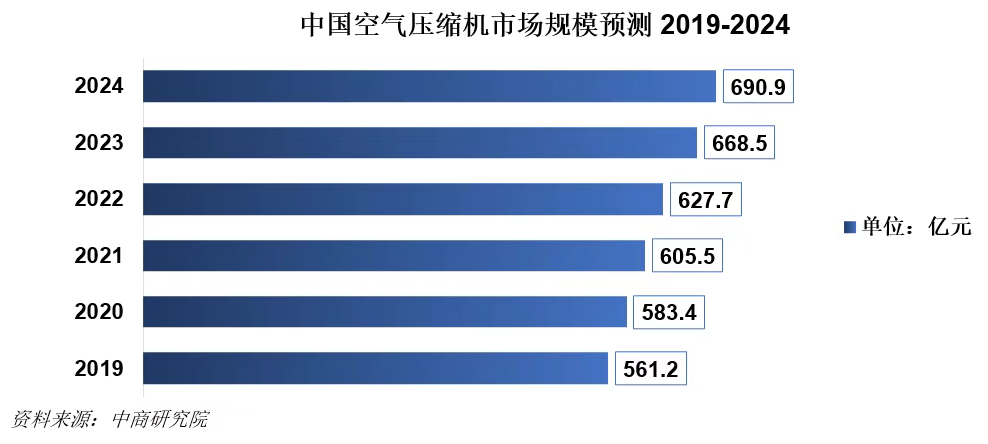

上游核心设备包括空气压缩机、透平膨胀机、换热器等。空气压缩机相关厂商包括陕鼓动力、沈鼓集团等;换热/储热装备和透平膨胀机厂商主要包括哈尔滨电气、东方电气、上海电气、金通灵等;盐穴/储气罐主要厂商包括苏研井神和中国盐业等。

中游新型压缩空气储能系统目前主要有三个新的技术路径:蓄热式压缩空气储能、液态压缩空气储能系统、超临界压缩空气储能系统。

下游可接入电网系统,起到削峰填谷、可再生能源消纳等作用。投资运营主要参与企业包括华能集团、大唐集团、国家能源集团和中国能建数科集团等。

压缩空气系统初投资成本主要包括系统设备、土地费用和基建等。

系统设备包括压缩机机组、膨胀机机组、蓄热系统(换热器、蓄热器、蓄热介质、管道)、电气及控制设备、储气室等。其中,系统设备是压缩空气储能初投资成本的主要部分。

产业链分为上游设备及盐穴/储气罐、中游项目工程建设、下游电网系统投资运营三部分。

上游核心设备包括空气压缩机、透平膨胀机、换热器等。空气压缩机相关厂商包括陕鼓动力、沈鼓集团等;换热/储热装备和透平膨胀机厂商主要包括哈尔滨电气、东方电气、上海电气、金通灵等;盐穴/储气罐主要厂商包括苏研井神和中国盐业等。

中游新型压缩空气储能系统目前主要有三个新的技术路径:蓄热式压缩空气储能、液态压缩空气储能系统、超临界压缩空气储能系统。

下游可接入电网系统,起到削峰填谷、可再生能源消纳等作用。投资运营主要参与企业包括华能集团、大唐集团、国家能源集团和中国能建数科集团等。

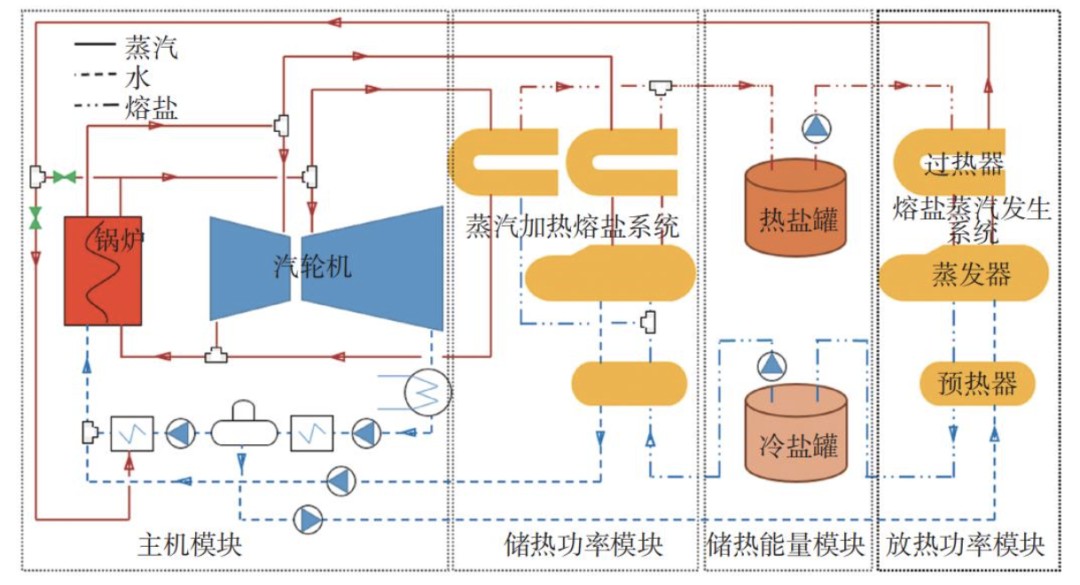

5.熔盐储能

热储能主要是指熔盐储能,是一种大容量长时间(6到8小时)的长时储能技术路径。目前主要应用在光热发电和火电机组灵活改造领域。 电网侧熔盐储能由于规模较大可以进行储存弃风/光电力和低谷电力,进行新能源消纳,提高电厂的灵活性;用户侧可以直接参与清洁供热和工业供汽。

熔盐作为传热介质,可以实现太阳能到热能的转换,作为储能介质可以实现将热能和电能的双向转换,可以很好的适应和解决以上两大矛盾。经过光热发电配储市场培育,熔盐储热产业链发展较为成熟。

熔盐储热上游主要是聚光设备(安彩高科、洛阳玻璃、首航高科等)、吸热材料(盐湖股份、云图控股、中能科技)、储热材料(鲁阳节能)等。

中游储能系统集成技术上主要是西子洁能、首航高科、东方电气、上海电气、龙腾光热等企业参与。

下游发电供热侧既可以和电力公司合作进行发电,也可以直接和热力公司合作进行供热。

熔盐作为传热介质,可以实现太阳能到热能的转换,作为储能介质可以实现将热能和电能的双向转换,可以很好的适应和解决以上两大矛盾。经过光热发电配储市场培育,熔盐储热产业链发展较为成熟。

熔盐储热上游主要是聚光设备(安彩高科、洛阳玻璃、首航高科等)、吸热材料(盐湖股份、云图控股、中能科技)、储热材料(鲁阳节能)等。

中游储能系统集成技术上主要是西子洁能、首航高科、东方电气、上海电气、龙腾光热等企业参与。

下游发电供热侧既可以和电力公司合作进行发电,也可以直接和热力公司合作进行供热。

6.氢储能

氢储能利用电力和氢能的互变性进行能量储存和转换,在新型电力系统建设中发挥重要作用。氢储能既可以储电,又可以储氢及其衍生物。 上游氢气的制备:主要包括电解水制氢、化石燃料制氢、工业尾气制氢以及其他方式制氢。其中,电解水制氢是利用低谷期富余的新能源电能进行电解水制氢,是氢储能产业链上游的重要环节,电解槽制造商代表厂商有隆基绿、派瑞氢能等;制氢企业有美锦能源和宝丰能源等。 中游氢储能系统:强调“电-氢”单向转换,以气态、液态或固态等形式存储氢气。该环节中,考克利尔竞立(碱性电解槽头部玩家)、中材科技(提供储氢瓶)、京城股份(车载储氢瓶技术领先)等;燃料电池系统亿华通是国内氢燃料电池发动机制造龙头、潍柴动力已建成两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线、大洋电机具备氢燃料电池系统的生产能力等。 下游氢储能应用:我国已有多个氢储能示范项目投入运营或正在建设中。例如,2024年12月,中国石油首个“氢代油”绿色钻井示范工程启动,国内首套1.5兆瓦一体橇装式氢能热-电-水三联供装置在长庆油田正式投入运营。 捷氢科技、鲲华科技、清能股份、亿华通等企业也推动了多个氢发电产品及项目的进展,包括燃料电池发电站系统、氢燃料电池热电联供示范项目等。此外,宇通客车等厂商在氢燃料电池客车领域有布局。

(四)储能产业链中游

储能产业链的中游就像一个 “能源系统组装车间”,专门负责把各种储能技术整合成可用的系统。

1.储能系统集成

(1)压缩空气储能:山东泰安100MW项目投运,度电成本降至0.3元以下;

(2)飞轮储能:湘电股份30MW飞轮储能系统应用于电网调频,响应速度<1秒;

(3)氢储能:电解水制氢成本从50元/kg降至30元/kg(2024年),耦合光伏的绿氢项目在内蒙古、新疆落地。

现在国家政策对储能的布局跳出了单纯依赖锂电池的圈子,全力推动各种新型储能技术从实验室走向工厂。

比如 2024 年初,国家能源局公示的新一批新型储能试点项目:里面有压缩空气储能(像给空气加压存能量)、飞轮储能(靠高速旋转的轮子储能量)、重力储能(用重物升降储能量)、全钒液流电池储能(用液体存电的大罐子)、二氧化碳储能等各种路线。这些新技术正在政策的扶持下快速成长为储能产业的新力量。

2.举例:氢储能

现在国家政策对储能的布局跳出了单纯依赖锂电池的圈子,全力推动各种新型储能技术从实验室走向工厂。

比如 2024 年初,国家能源局公示的新一批新型储能试点项目:里面有压缩空气储能(像给空气加压存能量)、飞轮储能(靠高速旋转的轮子储能量)、重力储能(用重物升降储能量)、全钒液流电池储能(用液体存电的大罐子)、二氧化碳储能等各种路线。这些新技术正在政策的扶持下快速成长为储能产业的新力量。

2.举例:氢储能

目前全球氢气生产以化石燃料制氢为主,清洁制氢替代空间大。电解槽作为电解水制氢的核心设备,装机步入高速成长期:2021年全球新增装机209MW(同比增2.4 倍),在净零目标下,2030年累计装机将达 720GW。

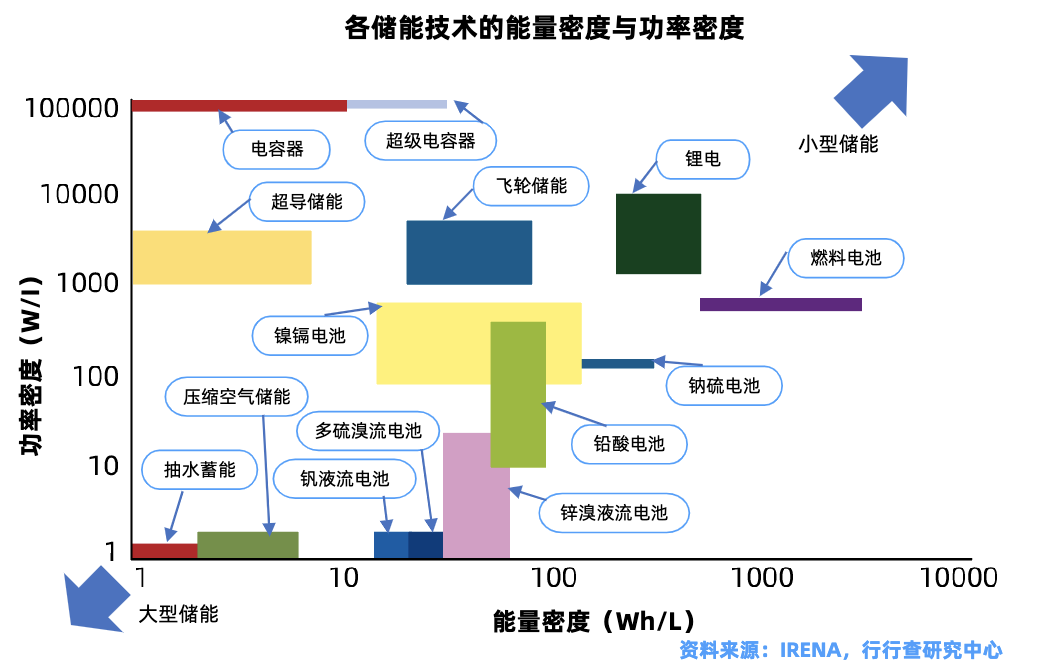

目前还有几大主流储能技术,对比如下:

3.市场格局:中国企业主导全球竞争

出货排名:2024年上半年全球储能电池出货前十中,宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧等7家中国企业入围,合计市占率超80%,三星SDI、LG新能源仅列第8、9位。

区域优势:中国占据全球新型储能新增装机47%(2024年),北美(户储)、欧洲(大储)分别以25%、20%紧随,形成“三极驱动”格局。

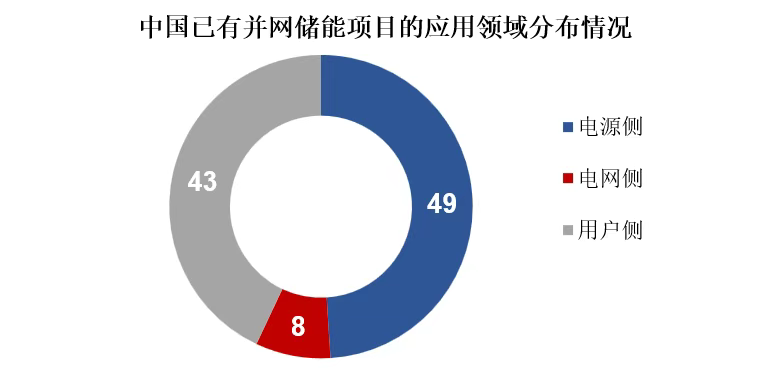

(五)储能产业链下游储能类型按电力系统环节分为发电侧、电网侧(表前储能 / 大储)和用电侧(表后储能)三大场景,用电侧含工商业与家庭储能,我国用户侧以工商业储能为主。

1.应用场景分层

发电侧:新能源配套储能(1.6小时平均时长)占比40%,重点解决弃风弃光问题(如甘肃风光储基地);

电网侧:大储项目(2.3小时)以调峰为主,2024年新增装机12GW,江苏、广东等地试点“共享储能”模式;

用户侧:工商业储能(5.3小时)占比55%,峰谷价差驱动浙江、山东等地企业配置储能,家庭储能(户用光伏+储能)在欧洲渗透率超30%。

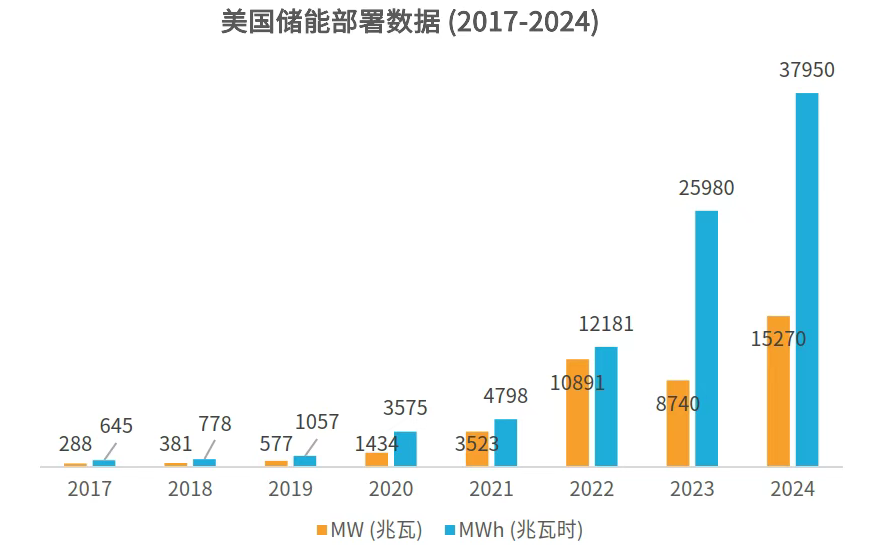

2.出海市场:北美篇

美国储能市场爆发:2024年第三季度新增装机 3806MW(相当于3800 多台大型设备),2025年市场规模预计达38GWh(够千万户家庭用一天)。政策激励与市场改革助力行业竞争力,加州、德州分别以 9920MW 和 4832MW 装机领先,如同两座 “能量仓库” 带动全国部署。

北美市场模式参考:

①PPA(长期订单模式):开发商和电力公司或大客户签 “长期卖电合同”,就像餐厅和企业签全年供餐协议,稳稳赚现金流;

②电力套利(低买高卖模式):瞅准电价低谷时 “囤电”,高峰时 “卖电”,像菜贩子在行情低时囤货、涨价时出手,赚差价;

③辅助服务(电网保镖模式):储能系统给电网当 “稳定器”,随时帮忙调频率、响应用电需求,让电网像高速公路一样顺畅;

④虚拟电厂(资源联盟模式):把分散的小能源(比如家庭光伏)聚成 “大联盟”,一起参与电力市场,像把零散小店组成连锁品牌;

⑤租赁 / 共享模式:用户按月租储能设备(类似租充电宝),或者多个用户 “拼单” 用一套储能资源,降低成本又提高利用率。

这些模式把市场需求、电网调度和政策优惠揉在一起,像搭积木一样拼出了储能行业的持续增长。

(六)储能行业发展趋势

1.技术演进

电池技术:钠离子电池(中科海钠)2025年成本降至0.3元/Wh,适配低速电动车与储能;

液流电池:全钒液流电池(大连融科)寿命突破1.5万次,度电成本降至0.5元以下;

热管理:液冷系统渗透率2027年将达60%,华为、高澜股份推出浸没式方案,散热效率提升40%。

2.政策与标准

全球激励:欧盟《储能行动计划》目标2030年储能装机1TW,中国“十四五”新型储能规划2025年达30GW以上;

安全标准:UL9540A(储能系统火灾测试)强制实施,推动液冷、消防系统升级,国内企业如国安达抢占全球认证先机。

储能产业正从“配套角色”升级为“能源革命核心”,凭借技术多元化、场景精细化、全球本土化的三重逻辑,中国企业有望在2030年占据全球60%以上市场份额,成为继新能源汽车后的又一增长极。投资者可聚焦锂电池(宁德时代)、PCS(阳光电源)、氢储能(隆基氢能)等核心赛道,把握从技术突破到商业化爆发的黄金周期。

来源:储能派

- 上一篇:没有啦

- 下一篇:易事特1500V交直流一体机正式下线,储能出海再添新砝码 2025/9/29